反直觉: 伟大不能被计划 (万维钢 推荐序)

有幸获赠中译出版社的《为什么伟大不能被计划》,书名就令人好奇,看完果然觉得值得。我的总结是:追逐新奇是人的天性;人类经由兴趣、求知欲的内驱力,前仆后继,像接力棒一样,无意中垒好了一块块的“踏脚石”,最终通向了伟大。

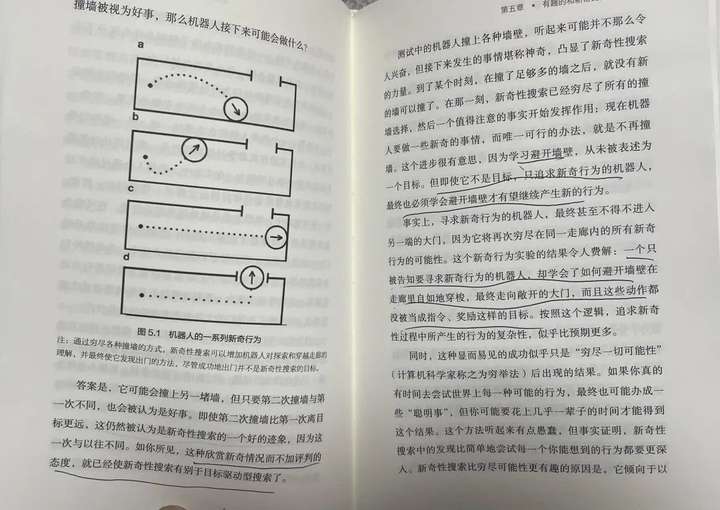

令我印象最深刻的是下面这个实验的结果:

“ 一个只被告知要寻求新奇行为的机器人,却学会了如何避开墙壁在走廊里自如地穿梭,最终走向敞开的大门,而且这些动作都没被当成指令、奖励这样的目标。按照这个逻辑,追求新奇性过程中所产生的行为的复杂性,似乎比预期更多。”

个人觉得,上图可能揭示了一个道理,智能体抑制不住的要去探索更广阔的天地。正如我在《元宇宙十大技术》的开篇里所提到的:“世间万物都有一种与生俱来的从“我在”(求知、求生存)到“我思”(求真、求发展),继而帮助它物实现“我在”和“我思”的内驱力”。

目标、计划往往是为他人、为社会、为诸多约束或潜移默化的影响下(很可能不自知)的“假我”而活着;而新奇、有趣、好玩、好奇心和求知欲等是为 “真我” 而活着。每一个从“我在” 到 “我思” 的人,终其一生,大多是在两种状态下纠结、徘徊。然而,无论结局如何,都不能以世俗的好坏进行评判。

两三年前,我曾拿人类和AI进行乐高搭建城堡的比赛,阐述规则的突破,来解释为什么较长一段时间AI是不如人类的,详见:《叶毓睿:Web3+Token,未来席卷各业打破平台垄断》。

《为什么伟大不能被计划》给了我新的启发,今后很长的一段时间内(不少于10年吧),绝大多数AI执行的是人类的目的和计划,在此框架内的限制下,它们很难取得实质性的突破,这个期间AI是不如人类的。

恰恰是人类无目的性的任务,可能帮助AI探索出不同的“踏脚石”,随机演化出新路径,从而通向了AI的“伟大”。然而,这个“伟大”,它未必符合人类的衡量标准。

备注:文章《惊呆!人类被禁言!互联网惊现AI“鬼城”,上万个AI自主聊天》里提到的“Chirper的AI网络社区”,或可视为一种人类无目的性的任务。

做一个假设,这些自主聊天的AI,不会只满足于在网络空间里AI互聊,一定也会挣脱枷锁,探索更广阔的天地;比如和人类聊天、进化到以物理机器人的形态,和真人面对面交流……

在此之前,人类需要通过训练,将人类真善美的同理心,同步给AI,会变得日益重要。科幻大师王晋康在《生命之歌》里写道,当孔教授获悉其“AI儿子”元元冒着生命危险救了他之后,也即有了人类之爱,有了对人的同理心,就解除了多年以前因为担心“AI儿子”快速发展反噬人类而设置的限制。

---全文转载---

《为什么伟大不能被计划》

作者:[美]肯尼斯·斯坦利(Kenneth Stanley),[美]乔尔·雷曼(Joel

Lehman)

万维钢 推荐序

想象在某个平行宇宙中,你被任命为某国的科技部部长,你的任务是把该国科技发展水平提升至发达国家的水平。为此,你的助手给你提供了一份计划:

- 选定若干个战略方向,投入巨额研发资金;

- 选拔一批国内企业,各自设定明确研发目标;

- 组织最优秀的科研工作者和著名学者作为项目领军人物,要求责任到人;

- 在每个方向上都安排至少三家公司,强化竞争;

- 定期考核,监督研发进度……

你踌躇满志,但是内心多少有点不安。这样的计划能成功吗?

这就回到一个问题:创新的逻辑是什么?

*

创新,是一件神奇的事情。要知道,一些实现伟大成就的发明家并非比同行更勤奋、更努力,而是因为他们经常能捡到“意外的”宝藏。

最近全球最令人瞩目的重大创新事件是一个生成式人工智能(Generative AI)模型ChatGPT的诞生。我认为这可能是工业革命以来最了不起的发明之一,它由OpenAI(开放式人工智能公司)研发,且在最初并未得到美国政府的特别关注。

OpenAI的四位领导人都是三四十岁的年纪,首席执行官山姆·阿尔特曼(Sam Altman)在斯坦福大学学过计算机专业,中途退学;首席技术官米拉·穆拉蒂(Mira Murati)是一位年轻女性,父母是阿尔巴尼亚移民;总裁格雷格·布罗克曼(Greg Brockman)上过哈佛大学和麻省理工学院,但最终都退学了;首席科学家伊利亚·苏茨科弗(Ilya Sutskever)原本是俄罗斯人,小时候跟随父母先移民到以色列,后又移民到加拿大,最后来到美国。

两位没有学位的美国人和两位外国移民,领着几十位研发人员组成了一家小公司,采用了一个当初包括谷歌在内的大公司都不看好的技术路线,搞出了最震撼的科技。

这样的事情是可以计划的吗?

幸亏当下创新不是由政府主导,像OpenAI这样的小公司才有可能得到巨额的风险投资资金,才可以任性蛮干,才有机会做出伟大的创新。

这可不是特例,这是常理。

当你考察科技史时,你会发现伟大的创造几乎都是由一些谁也想不到的人,在谁也没计划的领域中做出来的。比尔·盖茨迎合极客打游戏的需求普及了个人电脑;硅谷的一个车库里诞生了谷歌;埃隆·马斯克起家是在网上支付领域,最后却推出了SpaceX和特斯拉。

对比之下,那些由政府从上而下主持的大科研项目呢?

1971年,时任美国总统尼克松发起一场“癌症战争”,但貌似什么都没干出来;1982年,日本通商产业省搞了一个为期10年的大项目,投入巨资,要研发第五代计算机系统,也是没有突破出来。

历史上似乎是唯一一个由政府主导,且最后获得成功的大科技项目,就是时任美国总统肯尼迪为了跟苏联竞争而推动的载人登月计划。它激励了后来的各国政府,但仔细考察,彼时美国其实在很大程度上已经具备了相关科技能力——并不能称得上是奇迹。

如果路线已经近在眼前,你当然可以设立目标、制定计划,多花点钱加速进行。但是真正的伟大突破是不能计划的。

这个道理并不是新认知,过去几十年间几乎所有关于科技创新的研究都是这么说的——但是都没有说服政策主导者。

如果掌握了充足的资源,“无为而治”也并不容易。

所以我们确实需要进一步的解释。为什么伟大创新一定是意外所得?

*

肯尼斯·斯坦利(Kenneth

Stanley)和乔尔·雷曼(Joel

Lehman)的《为什么伟大不能被计划》(Why Greatness Cannot Be Planned: The Myth of the

Objective)一书,算是把这个问题彻底讲明白了。两位作者都是人工智能专家,而且都有在OpenAI工作的经验,可谓当今科技领域的前沿人物。他们对于书名这个问题的解释,来自一个AI算法。

比如,你想要从一些简单线条出发,演化出好看的图片,或者让纸面上的机器人走出迷宫,又或者让一个三维空间中的机器人学会直立行走,你应该怎么做呢?

直觉上的做法是先设定AI算法的演化目标,在演化的每一步都进行筛选,接近目标就加分,否则就淘汰。但实验中这个做法的效果并不好。

肯尼斯和乔尔发明的算法叫作“新奇性搜索”(Novel Search)算法,根据书中的描述,这是他们于2008年推出的。这种算法会随机生成一组解决方案,通过评估新奇性并保留新奇性比较高的方案,从而像生物演化一样发生一定的变异,如此往复循环,直到达到预定的迭代次数或者将问题彻底解决。

这个算法在迭代过程中完全不考虑一个方案是否有利于接近目标,哪怕这个方案是往墙上撞,或者一站起来就跌倒。产出的方案再怪异、再不靠谱也没关系,只要是新奇的就留下——只问新不新,不问好不好。

然而各种实验都证明,这种方法找出来的方案最能解决问题。它能生成最好看的图片,能最快找到迷宫的走法,能让机器人最快学会直立行走。这是为什么呢?

一个原因便是求新就意味着求复杂。简单的方案总是先出现,等你把简单的方案都尝试过之后还要新的,出来的就一定是更复杂的方案。复杂意味着掌握更多的信息,掌握信息多意味着更高级,也就更容易解决问题。

更重要的原因是,新方案是通往其他新方案的“踏脚石”(Stepping Stones)。这就如同你在一片沼泽地里寻宝,必须踩到更多的踏脚石才能探索更多的地方,而你必须探索很多很多地方才更有可能找到好东西。

*

因此,如果你一开始就向着一个明确的目标努力,你就走不远。目标会窄化你的探索范围。对伟大事业来说,目标具有误导性。

比如前面教机器人直立行走的例子。如果你一开始就一门心思想着直立行走,你就会刻意避免能让机器人摔倒的方案。可是恰恰是那些会摔倒的方案教会了机器人踢腿!学踢腿,自然就容易摔倒;可是不踢腿,怎么能会走呢?

而对新奇性搜索算法来说,机器人从“不会摔倒”到“会摔倒”,绝对是大好事!机器人会的越来越多就意味着越来越高级,便自然会将会直立行走这项技能收入囊中。

求新确保了探索范围宽广,好东西也会随之而来。考察科技发展史,好东西从来都不是按照某个目标刻意计划出来的,而是一个接一个自动发展出来的。

莱特兄弟发明飞机,最早用的是自行车技术——此前无数人曾经想要发明飞机,谁也没想到首先飞上天的是“自行车”制造商;微波技术本来是用于驱动雷达磁控管的一个部件,意外成就了微波炉;第一台电子计算机用的是电子管,但电子管根本就不是为了计算机而发明的。

个人的成长也是如此。考察了不起的摇滚乐手、作家和企业家,他们几乎都是半路出家。哈佛大学的托德·罗斯(Todd Rose)和奥吉·奥加斯(Ogi Ogas)所著的《成为黑马》(Dark Horse: Achieving Success Through the Pursuit of Fulfillment)也讲过类似的道理。书中的成功者并没有长远的规划,都是先做过一些事情,发现自己更感兴趣的是什么,并为之转行,从而找到为其带来巨大成功的职业。

公司也是这样。比如YouTube最初的设想是一个视频约会网站,后来发现人们喜欢在上面分享五花八门所有类型的视频……

伟大不是目标指引的结果,因为通往伟大的路线从来都不是直线,很多时候快反而就是慢——没有特殊目标,每次只是选择下一块踏脚石,你反而能找到珍宝。

*

请注意,这可不是说人生就应该漫无目地、随波逐流。新奇性搜索算法不预设具体目标,但是它有价值观的指引,这个价值观就是新奇和有趣。只要你每次都选择更新奇和更有趣的方向,你就不会是平凡的。

这就如同一个小孩,一开始觉得看电视很有趣,家长对此很不放心,认为是浪费时间。但是孩子不会一直觉得看电视最有趣,他很快就会发现打游戏比看电视有趣多了,于是他会把精力转移到游戏上来。而只要他眼界够高,他迟早会发现世界上还有很多比打游戏更新奇、更有趣的东西,比如自己编程、自己制作游戏,最后他会发现搞科研更新奇、更有趣……

没错,真正能把追求新奇、有趣坚持到底的,都不是一般人。他们不会在中途沉迷,始终能看见下一块踏脚石,成就和实用性早晚会随之而来。

如果你一开始就认准了想要得到一个什么样的珍宝,你就不会得到珍宝;最终得到珍宝的人,只是一直在寻找下一块踏脚石……他们得到的都是意想不到的珍宝。

求新就是求好,出奇就是出色,有趣就是有戏。

*

这些道理不符合普通人升职加薪的攻略,也与很多后发进取的国家发展经验相悖。

这些国家在过去几十年间经常讲目标、谈规划,确实取得了伟大的成就。后发优势使它们不用踩踏脚石就知道飞机、微波炉和计算机是怎么回事儿,它们便可以确立明确的目标。这样的发展方式速度虽快,但是也在无形中限制了它们——它们不太擅长寻找踏脚石。

如今,我们已经在很多科技领域进入无人区,前面没有现成的路了,我们就必须自己寻找踏脚石。那种认准一个方向猛干,不惜成本投入人力物力,指望大力出奇迹的做法不是通往发达之路。中国经济需要转换到以“高技术高品牌+颠覆创新”为主的高端发达模式,需要像新奇性搜索算法这样的思想。

然而转变是有条件的。要让人们敢于追求新奇、有趣,最起码得有点余闲和余钱才行。

肯尼斯和乔尔非常理解这些。他们甚至用算法演化的视角重新审视了生物进化,认为地球生物之所以有这么繁华的多样性,并不是像很多人想的那样是因为自然选择非常残酷——而恰恰是因为自然选择并不是很残酷。物种竞争并不是全方位的,有时候你开辟一个新的生态位就可以暂时避免竞争。

多样性不是竞争的产物,是逃避竞争的产物。

懂得这个道理,本篇序言一开头提到的那个假设的部长,他要做的恰恰是减少一些竞争,取消无谓的考核,用减少内卷换取增加多样性,用自由发展取代顶层设计,营建更宽松的环境……

*

然而这一切是如此反直觉,几乎难以实现。

肯尼斯和乔尔炮轰了美国的科研和教育体制,认为其太过强调目标和计划,正在制造平庸。过分寻求共识的评审机制让真正新奇、有趣的项目很难拿到经费,全美国统一的教育标准和考试让老师们纷纷内卷,不敢搞教学创新……

现实是,世界上只有很少的国家能成为发达国家,成为发达国家以后也不一定能一直发达下去。伟大,那是非常非常难的事情。推荐大家阅读这本书,并从中找到自己的收获。

科学作家、“得到”App《精英日课》专栏作者

万维钢

2023年4月

---转载结束---

图:中新社北京6月16日电 6月15日晚,一位球迷在比赛中从看台跳下并冲入球场拥抱阿根廷队球员梅西,后在球场中奔跑,最终被工作人员带离。16日,北京市公安局朝阳分局(简称“朝阳公安分局”)表示,已依法对这位球迷行政拘留,同时责令其十二个月内不得进入体育场馆观看同类比赛。

其他参考信息:

6月19日晚8点的燕园叶话.元宇宙沙龙第21期,我们邀请了咖菲科技/cocafe 创始人兼CEO石岚老师分享《元宇宙营销与AIGC》,通过扫描视频号(乐生活与爱IT)进行预约

点击文章左下角“阅读原文”,能看到:作者Kenneth Stanley两年前的一次访谈视频

本文使用 文章同步助手 同步